長岡市医師会たより No.468 2019.3

表紙 「守門岳」 江部祐輔

「新春囲碁大会」 新保俊光

「第11回中越臨床研修医研究会」

「蛍の瓦版〜その49」 理事 児玉伸子

「巻末エッセイ〜レニングラードを救った猫達」 福本一朗

「守門岳」 江部祐輔

大会には、50音順で太田裕先生、大塚武司先生、小林矩明先生、斎藤古志先生、新保俊光、三間孝雄先生、柳京三先生、山本和男先生の8名が参加されました。午後2時から7時まで3回烏鷺を戦わせ、運よく優勝できました。

懇親会では、往年の名手であった先生方の思い出や、人工知能、少子化等が話題にのぼり、大変興味深く聞かせていただきました。ここでは、その中の囲碁とAIについて書かせていただきます。

1997年にIBMが開発したディープ・ブルーが、チェスの世界チャンピオン、ガルリ・カスパロフに勝った。メジャーなボードゲームで、人工知能が人間の英知を超えた世界初の出来事であった。ただこの時も、チェスに比べ遥かに場合の数が多く、形勢判断も難しい(プロでも一致しないことがままある)囲碁では、どんなに計算速度が向上しても、エポックメイクがない限り、ソフトが人間に勝つのは難しいと予想されていた。実際、その後約20年間、アマチュア高段者を凌駕するソフトさえ開発されていない。そのような中、グーグルが開発した Alpha Go(以下α碁)が2016年3月に韓国のプロ棋士イ・セドルと対戦した。イ・セドルは勝負碁に滅法強い棋士で、対戦の重要度が高ければ高いほど負けない棋士である。数々の世界戦や、中国最強棋士との番碁(真剣勝負)も勝ち抜いており、プロから見ても当時世界№1プレイヤーであったと思う。この対戦は世界の注目を集め、私もワクワクしながらネットで観戦した。結果はα碁の4勝1敗であり、内容も従来のコンピュータソフトの認識を覆すものであった。

詰将棋やオセロなど、場合の数が少ない場合は、ソフトはしらみつぶしに手を読み、詰みを見つける。終盤になり、勝ち筋があればゲームセットである。その印象が大変強烈で、終盤はソフトにかなわないので、人間優位の大局観で序中盤にリードし、逃げ切るのが対ソフトの基本戦略と思われていた。ところがである、α碁は、序中盤が強くイ・セドルが勝った1局も、中盤までソフトが優勢であったらしい。プロをうならせたのは、読みの深さや精度以上に、その大局観であり、AIの認識が一変された瞬間であった。

エポックは、ニューラルネットワーク(重層学習)、ビッグデータ、機械学習、モンテカルロ探索木等のキーワードで語られるが、勿論私には詳しく理解できない。ただ、人間の脳の思考過程をコンピュータに再現させていること、機械学習により人間の何万倍もの速さで上達していくことは理解できる。α碁は、世界のプロの棋譜を何万局も学習し、その後、機械同士で超高速対戦を何千万回と繰り返している。勝った手を残すという、進化論的選択・淘汰を通じ進化し、人間を超えるソフトになった。

私は、大局観とか「厚み」とか、計数化できなないものは、コンピュータなどでは解決できないものと思っていた。コンピュータは人間が規定したアルゴリズムにそって演算(演繹)するものであり、感覚的なものは、アルゴリズムにできないのだから、ソフトには解決できない分野だと思っていたのである。ところがα碁は、読み切れるはずのない序盤から、最善手ではないとしても、人間以上の良手を指し続けた。AIはビッグデータの学習により、あいまい分野でも人間以上の判断が出来ることを証明した。もともと優れている演繹的能力に帰納的能力が加味され、人間を凌駕したのである。

因みに、α碁の開発陣も、α碁が差す手は予測できない。着手の理由が、開発者すら理解できないという、今までのコンピュータプログラミングの常識にないことがおきている。指された手は、私には「いいな」と共感できるものが多く、戦いの碁が主流の現代碁よりもかえって人間らしく思える、存外に心地よいものだった。

エポックは、脳科学の進歩とコンピュータサイエンスの融合から生まれ、囲碁の範囲を超え広がっている。医療の世界でも、同様の手法で病理診断、画像診断が実用の域に達している。因みに日本は、ほぼ単一民族であること、質の良い標本が大量に蓄積されてきたこと、診断の精度が高いこと等から、世界有数のビッグデータを持っており、研究者には垂涎の的とのことである。

AIは、人間の思考法を取り入れて飛躍したが、人間の思考を再現させる過程で、思考のプロセスに対して研究がなされ脳科学も進歩した。これからもお互いフィードバックしながら発展し、より思考の本質について理解が進むと期待されている。個人的には、ロジャー・ペンローズが唱えた「量子脳理論」に興味があり、この辺の知見が深まることを楽しみにしている。

間もなくAIが人間の能力を超え、自律的に進化する時代(シンギュラリティ)が訪れるといわれている。AIが多くの分野で人間を凌駕することは本当であろうが、人間がAIを制御できるかどうかのカギである、自律的進化の是非については、ほとんど議論されていないように思う。私見では、AIは自律的に進化しない。私達には「恐怖の回避」、「快適への嗜好」という感情があり、それに基づく行動原理がある。今ではその感情はセロトニンやドーパミン等の脳内化学物質によるところが大きいとされ、医師の私はPSDやパニック障害、うつ病の病理を通し、それを理解している。であれば、電気信号のみのAIが感情を持つとは思えないし、自我の本質や進化のエンジンが感情であると思っている私には、AIが自律的に進化することもないと思える。人間が悪意を持ってAIを利用することはあっても、自我に目覚めたAIが人間を排除するようなSF物語はないと思っている。それとも生物ではないAIにも自己保存の理論がありうるのだろうか……?

私はともかく、子供達は嫌でもAIと暮らすことになる。人間の能力や生産性、ひいては存在価値について、よりリアルに問われることになると思う。多くの人間が無用の長物と化し孤独を囲うのか、あるいは新しい人間観が芽生え、第2のルネッサンスが訪れるのか予測は困難だ。私は自ら子供達に福音を告げることは出来ないが、AIと共存し幸多いことを祈っている。

新保内科医院も開業13年目を迎え、日曜診療も続けることが出来ました。これもひとえに、開業諸先生ならびに、長岡赤十字病院様、長岡中央綜合病院様、立川綜合病院様、長岡西病院様のおかげと心より感謝申し上げます。また共に働いてくれる幸田医師、職員の皆様、薬局の皆様にもお礼申し上げます。皆様、これからもよろしくお願いいたします。

第11回中越臨床研修医研究会 (平成31年2月7日 於ホテルニューオータニ長岡)

当院における Nivolumab(オプジーボ)の使用経験 小島愉生利(長岡中央綜合病院)

Nivolumabは癌細胞に発現するPD-L1を阻害することで免疫細胞の不活化を阻止する、いわゆる免疫チェックポイント阻害薬である。従来とは異なる機序の薬剤であることから様々な癌への効果が期待されており、2014年発売から現在まで、その適応は年々拡大している。

今回、当院において非小細胞肺癌に対しNivolumabを使用した38症例について、患者背景や奏効率、有害事象について後方視的に解析した。

患者背景は年齢中央値70歳、男性が28例(73.7%)、喫煙者が29例(76.3%)であった。腺癌が28例(73.7%)と多く、全例がEGFR遺伝子変異に関しwildtypeとなり、陽性例に使用された症例はなかった。2ndlineと3rdlineで導入された患者が26例(68.4%)と大部分を占めていたが、4thline以降での使用も12例(31.6%)あった。

奏効率は18.4%、病勢制御率は39.4%と、国内臨床試験と比較しても同等の成績を示した。

免疫チェックポイント阻害薬にはirAE(免疫関連有害事象)という独特の副作用があり、全身のあらゆる臓器の障害をきたし得る。当院では甲状腺機能異常5例(13.1%)、間質性肺障害4例(10.5%)を認めたが、重大な副作用である劇症1型糖尿病、重症筋無力症、副腎不全、自己免疫性腸炎、脳炎は確認されなかった。

免疫チェックポイント阻害薬であるニボルマブ(オプジーボ)による神経系の重大な副作用 内山純花(長岡赤十字病院)

【症例】53歳、男性

【主訴】眼瞼下垂、複視、嚥下困難感、筋痛

【現病歴】右肺扁平上皮癌発症1年後、二次化学療法としてニボルマブが2回投与された。ニボルマブ初回投与約1カ月後より、眼瞼下垂と複視が出現し、さらに1週間後に球麻痺症状が出現したため、当院神経内科に入院した。日内変動と易疲労性を伴う両側眼瞼下垂に加え、軽度の全方向性眼球運動制限、嚥下困難感、嗄声を認めた。四肢・体幹の筋力低下はなかったが、血清CK値が6148IU/Lと著明に上昇し、下肢筋MRIでは両側大腿直筋を主体に炎症所見を認めた。左上腕二頭筋からの筋生検ではCD4、CD8、CD20陽性リンパ球の浸潤を伴う強い筋炎所見を認めた。抗横紋筋抗体である抗titin抗体が陽性であり、筋炎を合併した重症筋無力症(MG)の病態と考えられた。ステロイド投与で、臨床症状は速やかに改善し、血清CK値も正常化した。

【考察】ニボルマブによる免疫関連有害事象として、間質性肺炎、大腸炎、甲状腺機能低下症、1型糖尿病などが知られているが、神経系においては、頻度は稀だが、MGや筋炎が重大な副作用として挙げられる。ニボルマブ関連MGは、高CK血症を伴い、筋炎や心筋炎を合併することが多いとされており、初期からクリーゼを呈して重症化しやすいため、早期の治療開始が重要である。また、抗AChR抗体だけでなく、抗横紋筋抗体が検出されることがあり、筋炎との関連が示唆されているが、これまで筋病理の報告はほとんどない。本例は臨床的に筋炎症状が乏しかったが、筋MRIや筋病理では強い炎症所見を認めた点が特徴的であり、貴重な一例である。

両下肢の痛みから肺癌が見つかった一例 川浪真里(長岡中央綜合病院)

症例は69歳男性。主訴は両下肢痛。X−1年12月頃より特に誘因なく両下肢の痛みを自覚。徐々に増悪したため、X年4月に近医整形外科を受診した。X線にて両側大腿骨遠位部内側と両側の脛骨遠位部内側に骨膜反応がみられた。特に誘因なく多発する骨膜反応であり、腫瘍の存在が疑われた。胸部X線にて右上肺野に直径約3.5cmの腫瘤影がみられ、CTにて右肺S2領域に約4.5cm×3cmの辺縁不整、充実性の腫瘤影が指摘された。肺癌、肺性肥大性骨関節症が疑われ、当院呼吸器内科を紹介受診した。気管支鏡にて右B2から腺癌が検出された。頭部MRI、CTでは転移所見はなかった。骨シンチでは痛みの部位と一致して大腿骨内側と膝関節、足関節に左右対称に異常集積がみられた。

身体所見としては両手指にばち指がみとめられた。肺腺癌cT2aN0M0stageⅡA、肥大性骨関節症と診断し、右上葉切除所属リンパ節隔清術を施行。術後両下肢痛は消失した。ばち指の改善はみとめなかった。pT2bN1M0のstageⅡBであり、術後化学療法(CDDP+VNR)を施行した。4コース施行後、外来にてフォローしているが、再発なく経過している。

肺性肥大性骨関節症は1.四肢遠位部の骨・関節の腫脹と疼痛、2.長管骨の骨膜化新生、3.ばち指を3主徴とする腫瘍随伴症候群である。肺癌に合併することが多く、原発性肺癌の0.7−17%に合併すると報告されている診断には骨シンチが最も感受性が高いと言われている。原因は詳しくは分かっていない。外科的切除や化学療法後に関節痛などの症状は軽快し、骨シンチでも集積像の消失がみられるとされている。男性、ヘビースモーカーに多く、頻度としては腺癌で約40−50%、扁平上皮癌で約20−25%、小細胞癌で約0−5%と報告されている。ⅢB−Ⅳ期に多いがⅠA−ⅢAにも存在しており、肺癌早期からも合併する。

本症例は両下肢の痛みを契機に肺腺癌がみつかった症例である。原因のない左右対称性の骨膜反応があった場合は、肥大性骨関節症の可能性があるため、腫瘍の存在を疑う必要がある。

肺炎治療における抗菌薬選択の変遷〜当院小児科における臨床的検討 田中 英(長岡赤十字病院)

【はじめに】1980年代以降、抗菌薬の不適正使用等を背景とした薬剤耐性菌増加が問題視されている。小児科においても原因菌の耐性菌の増加が問題となっており、薬剤耐性菌対策及び抗菌薬の適正使用が求められている。抗菌薬適正使用の意識が近年の当院小児科医へ浸透し、具体的な抗菌薬選択に影響を与えているかについて検討するため、過去の肺炎治療における抗菌薬使用状況を解析した。

【方法】1999年、2004年、2008年、2013年、2017年の当科入院患者のうち、(細菌性)肺炎、気管支肺炎、マイコプラズマ肺炎、ウイルス性肺炎、RSウイルス肺炎、ヒトメタニューモウイルス肺炎、インフルエンザ肺炎と診断された全880例を対象とし、診療録を後方視的に検討した。重度心身障害児などの誤嚥性肺炎の診断で入院加療した症例は除外した。

【結果】急性肺炎の入院症例のうち、細菌性を想定して経静脈的抗菌薬が使用された症例において、1999年はCTM(86%)、2004年と2008年はFMOX(それぞれ86%、77%)と第二世代セフェム系が使用されていたが、2013年はABPC/SBT(60%)、CTRX(20%)、2017年ではABPC(92%)が使用されていた。また、「急性細菌性肺炎」の症例のうち、入院時にマイコプラズマ肺炎が否定できないため静注と併用で経口抗菌薬が使用された症例は、2004年は28%、2008年は40%と上昇傾向であったが、2013年に23%、2017年では3%と減少傾向を認めた。

【考察】2017年にABPCが選択された症例のうち、その後抗菌薬変更を要した症例は56例中3例のみ(5.4%)であった。また、急性細菌性肺炎の平均入院期間と平均治療期間は1999年では8.76日、8.96日であったのに対し、2017年ではそれぞれ5.58日、7.15日と短縮傾向であり、小児急性細菌性肺炎に対してABPCで十分な治療成績が得られ、不必要に長期の抗菌薬投与も削減できていると考えられた。また、マイコプラズマ肺炎診断において、2013年7月からLAMP法が導入され、大半が入院当日に確定診断ができるようになったこともあり、不必要な経口抗菌薬投与を近年減らすことができていた。

【結語】当院小児科医において、抗菌薬適正使用の意識が近年浸透しつつあり、実際の抗菌薬選択に影響を与えていることが確かめられた。

心外膜炎が先行したANCA関連血管炎の一例 田中和世(立川綜合病院)

【症例】60歳台男性

【主訴】下腿浮腫

【既往歴】55歳、気管支喘息。65歳、胃癌、高血圧、心房細動。X年、腰椎圧迫骨折。

【現病歴】X−3年、原因不明の心外膜炎で入院し保存的に治療された。この時、Cre1.23mg/dL、変形赤血球、RF陽性を認めた。X−1年、心エコーで心外膜肥厚・癒着、僧帽弁逆流・三尖弁逆流を認めた。同年6月、Creが4カ月間に2.0から4.28に上昇、尿蛋白、MPO-ANCA69.2IU/mL、右胸水を認め入院した。ステロイドセミパルス1コースの後PSL55mg(0.8mg/kgBW)を開始した。第5病日に乏尿、体重増加にて血液透析を開始した。第21病日、腎生検を施行、全節性硬化9/19個、残りの糸球体全てに線維細胞性から線維性を主とする半月体を認めた。腎死を免れないと判断し以後PSLは8週で20mgまで漸減、内シャントを作成し維持透析に導入した。

【考察】顕微鏡的多発血管炎(MPA)と心外膜炎を合併した症例報告が散見されるが、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)では心外膜炎を含む心病変を高率に合併し、心不全が予後に影響することが知られている。しかし、本例は好酸球増多を認めずEGPAの診断基準を満たさなかった。原因不明の心外膜炎が先行するMPAの報告もあり、本例の様に心外膜炎と腎炎の所見を認める場合には全身性血管炎を常に鑑別に挙げるべきである。

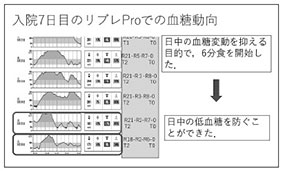

FGM(Flash Glucose Monitoring)を用いて戦略的に血糖コントロールの是正を図った劇症1型糖尿病の一例 関 恒志(長岡中央綜合病院)

【症例】82歳男性

【主訴】血糖コントロール不良

【既往歴】79歳前立腺肥大症79歳直腸癌手術80歳虫垂炎

【現病歴】X−11年、口渇、多飲多尿、体重減少、食欲不振を認めて当科に入院した。血糖467mg/dl、HbA1c6.0%、ケトアシドーシスを認めた。尿中CPR2.5μg/day、GAD抗体陰性より劇症1型糖尿病と診断された。以後他院で加療していた。X−3年に直腸癌の手術を契機に当科で加療を始めた。低血糖と高血糖を繰り返しておりインスリン量調節と補食を中心に治療を進めた。

X年Y−1月に夜間早朝の頻回の低血糖発作と、日中の500mg/dl以上の高血糖を認めるようになったため、Y月に血糖コントロール目的に入院した。

入院時、随時血糖308〔mg/dl〕、HbA1c8.7〔%〕。合併症眼:NDR腎症:1期、神経障害:右第4趾・第5趾底側に痺れがあった。

夜間早朝の血糖の推移を確認するためFreeStyleリブレPro(FGMの1種で、上腕に装着したセンサーに本体をかざすことで24時間の皮下間質液中の血糖値を調べることができる装置)を装着して血糖動向を確認しながら眠前補食や炭水化物を総カロリーの50%とする低炭水化物食・分食を開始したところ、血糖値・症状の改善があり退院した。しかし、退院後のある日の血糖測定では、一度低血糖や高血糖を認めると神経質になり、昼夜問わず頻回に測定を繰り返してしまっているのが見て取れた。

【考察】頻回の低血糖を認める劇症1型糖尿病に対し、FGMを用いて是正を得た1例を経験した。82歳と高齢ではあるが、理解度が高かったためFGMを用いてインスリン治療を続けることができた。リブレの装着では使用者によっては過度に血糖値が気になり、使用により生活に支障をきたす可能性も感じた。リブレProはあくまでSMBGを補う目的で使うものだが、上手に使えば患者さんの苦痛の軽減や血糖値の自己管理に大いに役立っていく可能性があると考えられた。

新規遺伝子変異による心アミロイドーシスの一例 佐久間杏子(立川綜合病院)

【症例】70歳男性

【主訴】呼吸苦

【現病歴】高血圧、高尿酸血症、脂質異常症、慢性腎不全で近医通院中。20XX年8月より労作時胸部圧迫感を認め、同年10月に増悪。心不全精査加療目的に当院循環器内科に入院となった。

【身体所見】下腿浮腫が著明なNYHA3度の心不全を呈していた。

【検査所見】心電図では肢誘導の低電位とV1-3のQSpatternを認め、心エコーでは左室と中隔の著明な肥厚と中隔の粒状影を認めた。心筋生検のCongored染色と免疫染色によりATTRアミロイドーシスであることが明らかになった。更に遺伝子解析より新規のトランスサイレチン遺伝子変異(V121A)が確認され、遺伝性ATTRアミロイドーシスの診断に至った。

【臨床経過】心不全をコントロール後に一時退院。外来でATTRアミロイドーシス治療薬の導入を予定していたが再度心不全が増悪し、初回の心不全発症後わずか4か月で死亡した。

【病理解剖】心臓は著明に肥大しており、アミロイド沈着により心筋組織が広く障害されていた。程度の差はあるものの、全身の各臓器にアミロイドの沈着がみられた。

【考察】トランスサイレチン遺伝子の変異は世界で140以上報告されているが、神経アミロイドーシスを呈するV30M変異が典型的であり「家族性ポリニューロパチー(FAP)」と呼ばれている。しかし、同じトランスサイレチン遺伝子でもV121Aという新規遺伝子変異を有した本症例は、心臓障害を呈した。急激な経過を辿ったために明らかにならなかった点も多かったが、典型例とは異なる臨床像を示した。

【結語】典型的な心電図・心エコー所見から心アミロイドーシスの診断に至った症例。アミロイドーシス非特異的な症状を呈するため診断に難渋することも多いが、特に心アミロイドーシスは予後不良であることから、早期発見・早期治療が望まれる。

非手術適応心室中隔欠損症に伴う右心系感染性心内膜炎の成人例 孔 憲和(立川綜合病院)

症例は57歳男性。主訴は発熱。幼少期より心室中隔欠損症(VSD)を指摘されていたが、欠損孔として軽度であり経過観察が終了となっていた。2週間以上続く発熱のために近医を経て当院へ紹介となった。当院来院時、体温39.3℃と発熱を認め、聴診では全収縮期雑音を聴取した。血液検査ではWBC38000/μl、CRP27.55mg/dlと炎症反応が高値であり、前医の血液培養から黄色ブドウ球菌が検出されていた。経胸壁心臓超音波検査では心室中隔欠損孔と、三尖弁中隔尖に疣腫を認め、感染性心内膜炎(IE)の疑いで入院となった。入院時、未治療の齲歯を2本指摘され同日抜歯を行った。胸部X線で右下肺野に浸潤影を認め、胸部CTでは両側肺に敗血症性肺塞栓症を指摘された。血行動態は安定し、心不全症状を呈していないこと、疣贅が右心系にとどまっていること、炎症反応が持続している状態での手術はリスクが高いことを考慮し内科的治療を先行する方針とした。セファゾリン6gとゲンタマイシン140mgによる抗生剤治療を行ったが、38℃を超える発熱が持続していた。また、入院5日目には胸部CTで敗血症性肺塞栓が増悪していた。入院6日目の頭部MRIで右側頭葉白質に亜急性脳梗塞を認めたことから髄液移行性のあるセフォタキシム2g×4に変更した。抗生剤治療にも関わらず、感染コントロール困難と判断し手術治療の方針とした。

手術は心室中隔欠損閉鎖術と疣贅切除術を行った。心室中隔欠損孔は約5mmで膜様部に確認され、三尖弁前尖から右室流出路へと伸展している多量の疣腫を認めた。術後はセフォタキシムの点滴を継続し、発熱および炎症反応は改善した。経過良好であり、術後37日目に自宅へ退院した。

手術適応とならない心室中隔欠損症は小児期を過ぎると経過観察が終了する例も少なくない。非手術適応であっても本例同様に感染性心内膜炎を想定したフォローアップや指導が望ましい。

直接作用型抗ウイルス薬にて改善した自己免疫性肝炎合併C型慢性肝炎の一例 北條雄暉(長岡赤十字病院)

【はじめに】自己免疫性肝炎(AIH)合併C型慢性肝炎に対して直接作用型抗ウィルス薬が有効であった症例を経験したため報告する。

【症例】60歳代、女性。

【現病歴】HCV感染を指摘されるも、肝酵素の上昇は見られず、インターフェロン(IFN)やDAA製剤による治療の希望なく経過観察となっていた。201X年11月に検診で中等度の肝胆道系酵素の上昇を指摘され、当院を受診された。

【現症】身長159.2cm、体重49.7kg。

【嗜好】機会飲酒

【検査所見】AST265、ALT445、ALP484、γGTP121、TG120、HDL90、LDL70、Fer773、IgG2264、IgA230、IgM101、ANA40倍、ASMA20倍未満、LKM15.0未満、AMA-M2陰性、PT-INR0.97、HCV-RNA6.4(Genotype2)、HA-IgA(−)、HBV-DNA(−)、HEV-RNA(−)、CMV-IgM(−)、EB-VCAIgM(−)

【経過】肝生検では、門脈域にリンパ濾胞を有するリンパ球浸潤とinterfacehepatitis、Rosette形成、線維化が見られ(A1F3)、AIH合併C型慢性肝炎の可能性が考えられた。AIH国際診断スコアでは疑診であったが、C型慢性肝炎にしては肝酵素上昇が高度であったため、PSL30mgにて治療を開始した。肝酵素の改善が見られたが、PSL減量にて肝酵素の再上昇が見られたため、直接作用型抗ウィルス薬(Sofosbuvir+Ri-bavirun)にて治療したところ、HCV-RNAの減少と共に肝酵素の著明な改善が見られた。

【考察】AIH合併C型慢性肝炎に対するIFN治療はAIHを悪化させる可能性があったが、直接作用型抗ウィルス薬はHCVに作用し免疫応答への関与が少ないため、C型慢性肝炎に起因するAIH症例では有効と考えられた。DAA製剤が有効であったAIH合併C型慢性肝炎を経験したため報告する。

認知症

1.初めに

“認知症”とは一度正常に発達した認知機能が後天的な脳の障害によって持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたすようになった状態を示します。これは疾患名ではなく症候群であり、平成16年に厚労省が差別や偏見を助長するニュアンスがあるとして“痴呆”を改称したものです。認知症には根本的な治療法はありませんが、早期に医療と介護の両面から適切に対応すれば、認知症によって生じる生活上の問題や介護負担を軽減することも可能です。

2.疫学

平成24年度の久山町研究データを基に、26年には認知症に関する将来推計が出されています。認知症の有病率は60歳台では3%以下に過ぎませんが、加齢に伴って増加します。5歳刻みでは、75歳を境に急に右肩上がりに増加し80−84歳22%、85−89歳41%、90−94歳61%となり、95歳を超えると80%の方が認知症と診断されています。いずれの世代でも女性の有病率が男性に比べ高く、人口における高齢化率の上昇に伴い認知症患者さんの数はさらに増加します。

平成24(2012)年の認知症患者さんは推定で462万人とされ、65歳以上の高齢者人口の15.0%、日本の全人口の4.1%に相当していました。有病率も出生率も将来的に変わらないと仮定した場合、推定患者数は2025年675万人、2040年802万人、2060年850万人と増加します。高齢者人口や全人口に占める割合はさらに右肩上がりで、2060年には患者数は高齢者人口の4人に一人、全人口の10人に一人に相当すると推定されています。

3.新オレンジプラン

このような認知症患者さんの急激な増加に対応するために、平成29年7月に従来のオレンジプランを修正したものが新オレンジプランです。認知症の人が認知症とともに、社会の中でよりよく生きていくことができるような環境整備を目指し、厚労省と関係府省庁が共同してプランを策定しています。

新オレンジプランでは7つの柱を定め、その冒頭では認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進を掲げています。そこでは医療介護の専門職だけではなく、広く一般の方を対象として認知症に関する正しい知識と理解の普及を目指しています。なかでも“認知症サポーター”は日本が世界に先駆けて設けた制度で、自治体等主催の養成講座を受講された一般の方に、認知症の方やその家族への手助けをお願いするものです。目標は千2百万人ですが、現在既に一千万人を超える方が登録されており、これは全人口の8%に相当します。

4.医療

新オレンジプランの第2の柱として、容態に応じた適時適切な医療と介護の提供を掲げています。具体的には、各二次医療圏域にひとつ以上の認知症疾患医療センターの設置と、各専門職(医師・歯科医師・薬剤師・看護師・介護職等)向けの研修受講があり、それぞれに受講者数の目標値を定めています。

医師に関するものでは、“かかりつけ医認知症対応力向上研修”と“認知症サポート医養成研修”があります。かかりつけ医には、早期の気づきと専門機関への紹介や健康管理および本人・家族の相談相手としての役割が期待されています。既に5.8万人の方が“かかりつけ医研修”を修了されており、この数は就業している医師数全体の19%に相当します。ちなみに現在の診療所の総数は10万軒です。

さらに“認知症サポート医”を設け、かかり付け医と認知症専門医の中間的存在として位置づけ、行政への橋渡し役も期待しています。“認知症サポート医養成研修”は国立長寿医療センターが主体となって各地で研修を行い、一万人の目標で既に8千人が受講されています。

5.長岡市

長岡市でもいくつかの認知症の啓発活動を行い、“認知症サポーター養成講座”の受講者は延2万人を越えました。家族支援のための認知症カフェ(オレンジカフェ)も市内15カ所に設置され、利用者も増加しています。“認知症あんしんガイドブック”の作成とともに、全ての包括支援センターに“認知症地域支援推進員”を配置し、支援と連携に務めています。また独自の施策として“認知症高齢者等見守りシール配布”事業も行っています。

中越地区の認知症疾患医療センターである三島病院では、当長岡市医師会との共催により、昨年度から少人数の参加者による“かかりつけ医認知症対応力向上研修”を行っています。かかりつけ医研修を既に受講された方々にも、充分満足していただける内容です。再度のご参加をお待ちしています。

6.追記

私は昨年12月に名古屋市で開催された“認知症サポート医養成研修”を受講してきました。そこでは、病診連携や行政・介護との連携の重要性を強調されていましたが、いずれも長岡市では既に行われているような事例でした。講習会の最後にグループワークがあり、多彩な地域から様々の立場で参加された先生方のご意見を伺い、長岡市の充実を実感してまいりました。

皆さんはサンクト・ペテルブルク(=ピーテル)というロシア第二の都市をご存知ですか?

それはキリスト教の聖人である“聖ペテロの町”という意味ですが、1703年にピョートル大帝が沼地を埋め立てて築いた人口500万人の人造都市です(Fig.1)。ソ連時代にはレニングラードと呼ばれていました。第二次世界大戦中ドイツ軍はこの美しい町を1941年9月から1944年1月まで900日近くにわたって包囲しました。飢餓や砲爆撃によって110万人以上の市民が死亡しましたが、これは日本本土における東京大空襲・沖縄戦・広島長崎を含む民間人の戦災死者数の総数を上回ります。レニングラードはこれに耐え抜き、後にスターリンによって“英雄都市”の称号が与えられました。

この包囲で市内の食糧は底を付き、一般市民のパンの配給は一日250gというアウシュビッツ収容所以下でした。最後には運送用の牛馬やドブネズミはもちろんのこと、ベルトや靴の皮まで食べ尽し、人肉食まで出現しました。ところでパリのルーブル美術館と並んで世界で最も豪壮な美術館であるエルミタージュ美術館には、設立当時から絵画をネズミから守るため数10匹の猫が公務員として雇われていました。市民達は自らが生きるために、この猫達はじめペットの犬猫達をもフライにして食べるようになり、市内には猫が一匹も見られなくなりました。包囲からの解放後、生き残った市民達は、猫達の命で生き延びたことを感謝して、猫をレニングラードの守り神として今も大切にしています。

この人類史上未曾有の大都市封鎖中には、食べ物と引き換えに女性を性的に利用したドイツ軍前線兵士や、飢えた市民を片目に飽食し娼婦と遊んでいた市共産党幹部など、考えられない醜い行為も起りました。その反面人間の美しさ・崇高さを示す行為も見られました。爆撃下でショスタコービッチの交響曲第7番を演奏し続けた音楽家達と避難を拒否して演奏継続を支持した市民達、「年寄りには残りで充分」と言って10歳の少女にパンの半分を分けて死んで行った生理学者ウフトムスキー教授、餓死直前まで害虫の研究を継続し、正装して餓死した動物学研究所主任研究員レイハルト博士、子供達の未来のため小麦の種子やジャガイモの標本を軍から守り抜いた全ソ農作物栽培研究所所員、ソ連戦車部隊からピョートル大帝手植えのセイヨウハコヤナギを守った科学アカデミー植物園学芸員、そして伝染病を撒き散らすネズミを駆除するためフィンランドから連れて来られた猫たち。

ピーテル市民は言う「敵はファシズムであってドイツ国民ではありません。そしてファシズムは私たち全員の中に存在するのです。包囲の苦しみは想像を絶するものでしたが、レニングラードは屈服しませんでした。市民は手を差し伸べあい、他人を助ける力を何とか見つけ出しました。私たちの戦いは人間の顔を保つための、人間として留まるための戦闘で、そして私たちはそれに勝ったのです。」